*滑鼠移至註解數字上可看說明。

荷蘭時期-「發現」

道卡斯族首次出現在文獻上可能是在明末文獻提到1617年澎湖遊兵追海寇至東番竹篸港

[1] 。不過這裡只提到竹篸這個道卡斯的地名,並沒有提到與人接觸。真正的發現在荷蘭時期。荷蘭文獻指出大甲溪以北的人自稱為Tackais[2]。

明鄭時期—反叛

在明鄭時期鄭成功採取撫番政策,並且徵稅。鄭克塽為了要對抗清朝,強迫番人輸送軍用品,導致勞動力不足,糧食歉收,引起許多原住民反抗。道卡斯人也反抗的行列。在文字中唯一提到的社名只有道卡斯的新港社和竹塹社,表示道卡斯地位重要[3]。

清朝時期—反叛、順民、擴張、遷徙

清朝前期道卡斯人不堪官員騷擾而產生了兩次反叛。最後一次反叛是道卡斯的崩山群發動,結合附近的其他族群,規模很大。這次過後道卡斯再也沒有反抗了。所以我們可以知道道卡斯人並不是自願要接受外來的統制,也不是「溫水煮青蛙」式的接受,而是損失過多,在意識到反抗政府沒用的情況下, 為了保全自己而順服政府[4],並且逐漸隱藏自己的身分,隱藏自己的文化,避免被漢人歧視[5]。

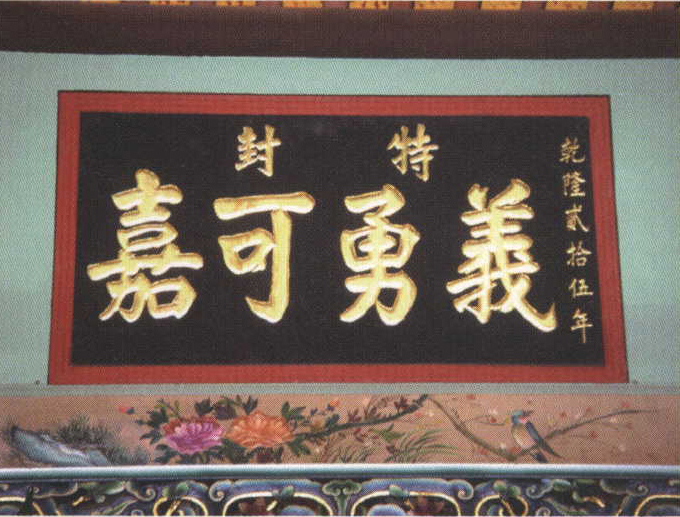

道卡斯族之後也選擇與清朝政府合作,與其他的原住民鎮壓林爽文事變。這次我們研究的竹塹社就因為鎮壓有功而獲得許可開墾原本是泰雅族的土地,新港社的頭目穿官服。竹塹和新港的部落成員也獲得賜姓[6]。

後來道卡斯人因為社地逐漸被漢人奪走而展開遷徙。許多人移民埔里甚至宜蘭。這些移民往往與在道卡斯族原居地附近的原住民合作,一起移民[7]。

在清朝初期時沒有給道卡斯人定義,而是將現在認知的道卡斯分為三大群(竹塹社、後壠五社、崩山八社)[8],並且在文獻上大多只以一群為一個單位,而不是三群,也就是所有道卡斯族為一個單位。群內彼此有合作關係[9],而群和群之間也有合作關係,但是合作的時候幾乎沒有見到三大群一起合作,比較常見到的是兩大群一起合作並

且同時也跟別族的社群一起合作[10]。同時在清初文獻上多次提到三大群的語言有極大的差異的情形[11],在日據時期也發現目前(日據時期)的三大群道卡斯語有不小的差異[12]。既然語言有不小的差異表示在歷史上曾經長期鮮少來往。不過在乾隆時期,番屯制(清朝將一些還沒開發的地方交由平埔族民兵開墾)將大部分的道卡斯族都劃分在同一個大屯區,可以猜測他們原本就有合作關係[13],至少從那時開始就有合作關係。說不定這個時候他們就有同屬於同一個族群的認同,不過也僅止於猜測。而在清末有了統稱(竹塹十一社或新港十一社)[14]。

日據時期—文化淡忘

日治時期道卡斯人還是過著順民的生活。這時開始有人類學者進入研究[15],這時期的資料提供了目前研究道卡斯的豐富訊息。不過這時的人類學家就發現道卡斯文化已經消退很多,只剩下幾個老人能夠說比較多的道卡斯語[16]。

國民政府時期—文化淡忘、身分流失

民國時政府不承認平埔族,所以道卡斯人在戶口上就變成漢人了[17]。祭典也因為當時社會氣氛緊張,光復後只辦了兩次就停辦[18],許多人不承認或不知道自己是道卡斯族。現在老人生活中也只是偶爾會參雜幾個道卡斯單字[19], 不過有幾個老人對道卡斯語記憶比較深刻, 還記得較艱難的單字[20],發音也較正確[21] 。另外祭文祭歌以及其他一些語料在清朝時期有記錄下來,目前還留著[22]。在2002年開始,新港社恢復舉辦了幾次祭典[23]。